|

Впервые такая информация была озвучена в книге Александра Зинова «Лисхимстрой в годы войны»: «В первые же дни войны 400 лисхимстроевцев подали заявления с просьбой послать их на фронт. Просьбы 300 из них были удовлетворены».

В некоторых более поздних публикациях эта тема была развита. Например, на портале «Северодонецк-онлайн» был опубликован материал без указания автора, в котором цитировалось заявление, якобы поданное машинистом железнодорожного цеха Е. В. Руденко и его сыном Валерием: «В этот час, когда на нашу Отчизну напало фашистское зверье, мы просим райвоенкомат зачислить нас добровольцами в ряды Красной Армии и оставить там пожизненно, ибо мы хорошо знаем, что покуда существует в мире капитализм, он все время будет пытаться уничтожить завоевания Великого Октября».

И дальше: «25 июня женский совет поселка, председателем которого тогда была Е. К. Агафонова, провел в клубе собрание домохозяек. В принятом на нем постановлении говорилось: «Мы, жены рабочих, инженерно-технических работников и служащих, заявляем нашей партии и советскому правительству, что своим самоотверженным трудом будем крепить мощь нашей Красной Армии, а если потребуется, готовы в любую минуту стать на защиту своей Родины с оружием в руках». На второй день 286 домохозяек принесли свои заявления, в которых указывалось, что они считают себя мобилизованными до окончания разгрома фашистской Германии».

Куда именно принесли эти заявления, в статье не уточнялось. Куда именно принесли эти заявления, в статье не уточнялось.

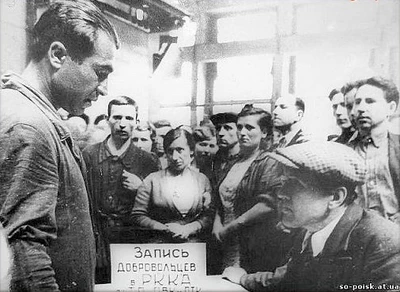

На ресурсе etoretro.ru выложены две фотографии, одинаково подписанные – «Запись добровольцев Лисхимстроя в РККА 1941 год». На них нет людей в военной форме. Разве запись в РККА могла проходить без участия представителя РККА?

Первая их этих фотографий - слева.

300 лисхимстроевцев, якобы ушедших в первые дни войны на фронт — это очень много. Если учитывать, что в то время в поселке проживало 3,5 тысячи человек. И возникает вопрос: «Почему ни в одной из многочисленных публикаций о военных годах Лисхимстроя нет информации о ратных подвигах людей, якобы ушедших отсюда на фронт»?

Такую информацию можно найти о жителях Боровского или Сиротино, но не о Северодонецке или Лисхимстрое. В издании «История городов и сел Украинской ССР», в статье о Северодонецке, приведена одна фамилия участника войны, якобы северодончанина. Это Алексей Иванович Агафонов. В этом же издании он же упоминается в статьях о Боровском и о Лисичанске.

Две улицы и один переулок Северодонецка носят фамилии участников войны - героев Советского Союза. Но уроженец Боровского Алексей Агафонов и до войны, и после нее жил в Пролетарске (сейчас это район Лисичанска). И лишь со временем переехал в Северодонецк. Василий Федоренко до войны жил в Лисичанске, там же находился в оккупации. В Северодонецк он тоже переехал после войны. Владимир Сметанин с 1934 по 1938 годы жил на хуторе Павлоград, который в состав Лисхимстроя был включен только в 1939 году. Учился и работал он в Лисичанске. Оттуда и ушел в РККА – в октябре 1938 года. И на войне погиб. Возможно, что в Лисхимстрое он ни разу не был.

В том же издании «История городов и сел Украинской ССР» по каждому населенному пункту приводятся данные о количество жителей, воевавших на войне. Так, на фронте сражались 1150 жителей Боровского.

По Северодонецку такой информации нет.

Нет в Северодонецке и памятника жителям Лисхимстроя, погибшим на фронте. Такие памятники есть в Боровском (400 жителей поселка погибли на фронте), Сиротино (115 погибших), Вороново (62 погибших). Но не в Северодонецке. В городе химиков все существующие монументы – это памятники воинам, павшим при освобождении или при обороне населенного пункта. И жертвам из числа мирных жителей. Но не лисхимстроевцам-воинам, погибшим на войне.

В послевоенное время в Северодонецке жило много ветеранов войны, в городе была большая и активная ветеранская организация. Точнее, две ветеранские организации – городская и азотовская. Но если знакомиться с доступными биографиями членов совета ветеранов, то все они переехали в Северодонецк уже после войны. А на фронт уходили из других населенных пунктов. Как, например, известные в Северодонецке ветераны Евгений Драгомирецкий, Степан Царапора и Борис Разумный. Виктор Мацаев до войны жил в Кременной. Александр Зинов родом из Узбекистана. Андрей Новохатний ушел на войну из Днепропетровской области. Почетный гражданин города Павел Васильев ушел на войну из Кировска (Голубовка).

С 1965 года и до дня смерти проживал в Северодонецке и мой дядя, Светиков Михаил Иванович, младший сержант, командир расчета 1-й пулеметной роты 431-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. 28 февраля 1945 года он был награжден орденом Красной Звезды, 15 марта 1945 года за бой у деревни Кеханьяш в Венгрии медалью «За отвагу», 3 мая 1945 года - орденом Славы 3-й степени. Последнее тяжелое ранение получил в уличном бою в Будапеште, в результате которого стал инвалидом войны.

Отец 6 детей, он жил довольно скромно и участия в ветеранском движении не принимал.

В поселке Лисхимстрой, как до 1951 года назывался Северодонецк, он не жил - война для него началась в Константиновке. А после войны он много лет, до 1965 года, жил в городе Кременная.

В Лисичанске и селах Лисичанского района, в том числе в тех, которые в 1939 году были включены в состав Лисхимстроя, проводили мобилизацию. Кроме того, молодежь из этих сел привлекали к строительству оборонных сооружений.

А вот о Лисхимстрое такой информации нет. И факты свидетельствуют, что мужчины, проживавшие здесь в июне 1941 года, в большинстве своем поехали не на фронт, а в эвакуацию со своими предприятиями. Такая вот местная аномалия.

27 июля 1941 года строительное управление «Донбастяжстрой», которое строило в Лисхимстрое азотно-туковый комбинат (АТК), и подразделения подрядчиков, привлеченных к этой работе, были преобразованы в строительно-монтажную военизированную часть и в полном составе, вместе с механизмами и стройматериалами, эвакуированы на Урал. Согласно справки секретаря ЦК КП(б)У по строительству, в поселок Хромпик были эвакуированы 1800 рабочих и 250 ИТР и служащих «Донбасстяжстроя». 26 августа 1941 года строители, строившие Лисхимстрой, были переданы в 4-е стройуправление ГУ ОБР НКВД СССР.

Начиналась работа по переносу из западных и центральных областей СССР в Березники, Губаху, Чирчик пяти азотно-туковых заводов. И нужны были строители и монтажники, имеющие опыт работы с таким оборудованием. А большинство живших в 1941 году в Лисхимстрое мужчин были как раз такими.

В августе в Стерлитамак был эвакуирован завод силикатного кирпича, возглавлял его эвакуацию главный инженер завода Константин Мирошниченко. В послевоенные годы он стал директором этого завода.

Азотно-туковый комбинат в первые военные месяцы собирались запустить в работу – ожидали поставки аммиака. А на ремонтно-механическом заводе, входившем в состав комбината, запустили линию по производству головок снарядов. Созданием этого производства руководил главный механик комбината А. С. Макаренко.

Но 30 августа 1941 года на комбинат поступил приказ Наркомхимпрома об эвакуации. И уже 2 сентября были поданы первые вагоны для погрузки. 6 сентября 1941 года ушел в Губаху и в Березники первый эшелон из 40 вагонов с химикатами и оборудованием. Последний, 14-й эшелон отправили 20 октября 1941 года - он увозил линию по изготовлению снарядов, работников завода и их семьи. Всего в эвакуацию выехали 450 работников АТК. То есть 80% от списочного состава предприятия – до начала войны на АТК работали 558 человек.

За полтора месяца из Лисхимстроя было отправлено более 400 вагонов.

Организовывали эвакуацию АТК Илья Барский, который занимал должность главного инженера и исполнял обязанности руководителя, и Геннадий Вилесов – начальник техотдела и заместитель главного инженера. В октябре они уехали с эшелоном, который вывозил оборудование.

26 октября состав из 12 вагонов вывез в Кемерово монтажников во главе с их руководителем и главным инженером.

После этого в Лисхимстрое продолжал работу ремонтно-механический завод, на котором трудились 283 человека. И деревообрабатывающий завод, с 275 работниками. В управлении и в военизированной охране были заняты 77 человек, в подсобном хозяйстве – 95.

И ремонтно-механический, и деревообрабатывающий заводы работали на оборону, рабочих на них остро не хватало. И 14 октября 1941 года в поселке был размещен батальон инженерных войск. Так что мобилизация лисхимстроевцев на фронт если и производилась, то весьма ограничено. Поскольку большинство мужчин были эвакуированы со своими предприятиями на восток.

Конечно, с нового места жительства они могли попасть на фронт, но уже не как жители Лисхимстроя.

Как же появился миф о 400 якобы поданных лисхимстроевцами заявлениях об отправке на фронт?

На самом деле в первые месяцы войны РККА не нуждалась в добровольцах. Она численно превосходила Вермахт, и к тому же имела детальные планы и структурированную систему мобилизации резервистов для вооруженных сил.

Но в первые дни войны формировалось так называемое народное ополчение. В том числе, народное ополчение Лисичанского района в составе 20300 человек. Вступали в него и лисхимстроевцы. Они не были добровольцами, уходящими на фронт. Они продолжали работать на своих рабочих местах, а в последствии большинство из них были эвакуированы вместе с предприятиями. Но для пущей героизации эпохи историю немного подправили.

Не только касательно Лисхимстроя – это массовый миф, который был протиражирован в историях сотен других населенных пунктов.

Титаренко В.П. Как рождался Северодонецк. https://sd.ua/media/gorod_history

|